Mutismus und Identität - Ein Fachartikel

Eine Kommunikationstrainerin, die an Hochschulen unterrichtet und Menschen im Coaching und in Kursen bei ihrer Persönlichen Entwicklung begleitet, schreibt über Selektiven Mutismus.

Und sie erklärt in ihrem Beitrag ein Modell, das sie häufig in ihren Seminaren verwendet, um aufzuzeigen, wie persönliche Entwicklung verläuft und warum manche Veränderungen schwieriger sind als andere.

Häh!?

Wenn du dich jetzt fragst, wie diese Christine Winter dazu kommt, sich als Mutismus-Expertin aufzuspielen, dann kann ich das gut verstehen.

Da muss ich dann wohl ein wenig ausholen....

1.1 So kann ich nicht leben.

1992, da war ich 18 Jahre alt, stand ich am Ende meines Lebens. Denn es war völlig klar, dass es so nicht weitergehen würde. Mein Leben war unendlich anstrengend. Und hätte ich für diesen letzten Schritt genügend Antrieb aufgebracht, dann hätte ich es beendet.

Viel später, als ich auf diese Zeit der völligen Perspektivlosigkeit zurückblickte, wurde mir klar, dass ich mit 18 schwer depressiv war. Und nochmal viel später erkannte ich, dass auch meine enormen sozialen Schwierigkeiten Krankheitswert hatten.

Nie wäre ich aber auf die Idee gekommen, dass mein "stures Schweigen" einen Namen hatte.

Für mich war die Hilflosigkeit, die ich immer dann erlebte, wenn ich außerhalb der engsten Familie "normal sein" wollte, ein persönliches Versagen. Ich war unfähig, mich so zu verhalten wie alle anderen.

Ich war vollkommen überzeugt davon, dass ich mich normal verhalten würde, wenn ich genügend darüber wüsste, wie das funktioniert - und wenn ich dann oft genug üben würde, wie es geht.

Den Begriff "Selektiver Mutismus" las ich übrigens erstmals in einem Zeitungs-Artikel vom 29.01.2008 - und ich erkannte rückblickend den Weg, den ich in ungefähr 30 Lebensjahren mit dieser Störung zurückgelegt hatte.

1.2 Wenn alle anderen "das Normal-Sein" können, dann kann ich das auch.

Ich habe mit knapp 20 Jahren eine Entscheidung getroffen. Ich wollte leben - und zwar "normal", also ohne sprachliche und soziale Einschränkungen. Ich wollte nie wieder dadurch auffallen, dass ich hilflos erstarrt eine ganz normale Alltagssituation über mich ergehen ließ, ohne aktiv daran teilnehmen und ohne den Verlauf beeinflussen zu können.

Also fing ich an zu lernen, wie "normal sein" funktioniert.

Das war in den 1990er Jahren gar nicht so einfach. Denn das Internet, wie wir es heute kennen, gab es nicht. Jemanden um Hilfe zu bitten war für mich völlig undenkbar. Und es gab auch keine Bücher, die in verständlicher Sprache erklärt hätten, was ich so dringend verstehen musste. Psychologische Selbsthilfe- und Ratgeberbücher wurden damals gerade erst erfunden.

Der Weg in die Leihbücherei half nichts. Und in der Buchhandlung nach einem geeigneten Buch fragen??? - Nie im Leben! Ich stöberte zwar gerne durch die Sonderangebote der Buchhandlung - aber eine Verkäuferin anzusprechen war so unvorstellbar wie ein Flug aus eigener Kraft zum Mond. Weil es einfach nicht ging.

So war es reiner Zufall, dass ich unter den Sonderangeboten ein Selbsthilfe-Buch fand. Auf der Rückseite stand: "...nehmen Sie Ihr Leben selbst in die Hand! Nicht die Lebensumstände, sondern Sie selbst bestimmen Ihr Schicksal." So wurde dieses Buch von Anthony Robbins mein erstes "Lehrbuch" für persönliche Entwicklung.

Auf über 500 eng bedruckten Taschenbuch-Seiten erfuhr ich, dass "die Normalen" auch alle so ihre Probleme haben. Und dass die Veränderung meiner Fähigkeiten und Möglichkeiten beginnen musste mit einer klaren, uneingeschränkten Entscheidung. Meine Entscheidung war: Ich werde alles tun, lernen und ausprobieren, um normal zu sein.

Um eine Geschichte, die von dieser Entscheidung an etwa zehn Jahre dauerte, kurz zu machen:

Ich habe mich immer weiter entwickelt und viel mehr erreicht, als ich mir 1992 in meinen wildesten Phantasien von einem normalen Leben vorstellen konnte.

Die große Überraschung - im Rückblick betrachtet - war jedoch für mich, dass "normal sein" gar nicht so viel anders war. Es gab keinen magischen Moment, in dem sich die ganze Welt neu ordnete. Sondern die hunderttausend allerkleinsten Schritte (die sich fast alle überhaupt nicht wie Fortschritte anfühlten) hatten mich ganz sanft und unmerklich zu einer Person entwickelt, die ein völlig anderes Leben führte.

2.1 Am Modell betrachtet

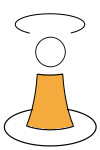

Abb. 1: Ebenenmodell der Persönlichen Entwicklung

Wenn ich als Trainerin im Seminar mit Modellen arbeite, dann stellen meine Teilnehmer oft die Frage: Was ist ein Modell?

Ich erkläre es dann immer so: Wenn ich etwas so kompliziertes wie "Kommunikation" oder wie "Persönliche Entwicklung" so sehr vereinfache, dass ich es auf einem einzigen Flipchart-Blatt aufzeichnen kann und sie es auf einen Blick verstehen, dann ist es ein Modell.

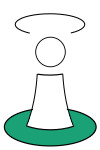

In Abbildung 1 siehst du das Modell, mit dem ich darstellen möchte, wie die Persönliche Entwicklung verläuft. Es ist eine vereinfachte Darstellung der Ebenen, die Robert Dilts beschreibt und die er aus einem Ebenenmodell von Gregory Bateson zu Lernprozessen weiterentwickelt hat.

Für das, was ich dir aufzeigen möchte, reicht diese Vereinfachung mit vier Ebenen:

- Umwelt (grün gezeichnet): Umgebung, der Raum in dem wir leben.

- Verhalten (orange): Das, was wir an Verhaltensoptionen und Fähigkeiten zur Verfügung haben - und was wir uns innerhalb unseres Lebensraumes dazu erschließen (also lernen) können.

- Überzeugungen, Identität (schwarz): Das, was wir über uns glauben und wie wir unser Ich (Identität) definieren, was wir als Wertvorstellungen leben und als Vorannahmen über uns selbst denken.

- Zugehörigkeit, Bezugssystem (grau): Die Zugehörigkeit zum größeren Rahmen, in dem wir leben: Identität im Familiensystem und in der Gesellschaft, unser Platz und unsere Aufgabe in der Welt, die Glaubens-Überzeugung etc.

2.2 Meine These: Wir werden in eine Umgebung hineingeboren und entwickeln uns dann Ebene für Ebene weiter

Ein Modell ist, wenn ich etwas so komplexes wie die Persönliche Entwicklung eines Menschen auf ein Blatt Papier zeichnen kann. Erinnerst du dich?

Bei der Geburt eines Babys ist nur die unterste Ebene von Bedeutung: Das Neugeborene kommt in einen eng begrenzten Raum und ist davon abhängig, dass diese Umwelt gut und förderlich ist. Denn selbst hat es keinen Einfluss darauf.

Nach kurzer Zeit fängt es an, mit Verhaltensoptionen zu experimentieren. Den Rahmen für diese Erkundungen der eigenen Möglichkeiten bildet die Umwelt-Ebene, in der das Baby lebt. Und schnell entwickelt ein Kleinkind Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die unzählige Male wiederholt und auf diese Weise gelernt werden. (Dass Selektiver Mutismus ab diesem Alter schon festgestellt werden kann, ist wohl kein Zufall.)

Das Kind fängt nach einer Weile an, sich selbst als "Ich" zu erkennen. Die Grundlage dieses Verstehens von sich selbst bildet die Umwelt, in der das Kind aufwächst und die Sammlung von Verhaltens-Optionen und Fähigkeiten, die es sich zunehmend aneignet. Und damit fängt es an, sich eine Identität zu geben - zunächst über den eigenen Namen, dann über die Erprobung des eigenen Willen, bald auch über die Erkenntnis, dass manche Fähigkeiten begrenzt sind.

Und schließlich wird es immer wichtiger, sich im sozialen Umfeld einzugliedern mit dem, was ein Kind aus den ersten drei Entwicklungsebenen mitbringt. Diese Identifikation mit den verschiedenen Bezugsgruppen und Beziehungsgeflechten findet einen Schwerpunkt in der Pubertät - wobei die Anpassungen (hoffentlich) ein ganzes Leben lang immer neu erfolgen.

3. Was hat nun dieses Modell mit meiner persönlichen Entwicklung raus aus dem Selektiven Mutismus zu tun?

Ich möchte dir meine Geschichte anhand dieser vier Ebenen erzählen. Und ich bin mir sicher, dass es in den etwa 30 Jahren, in denen ich "zu still" war, einen wesentlichen Anteil an meiner Entwicklung hatte, dass ich nie etwas von Mutismus gehört hatte.

3.1 Die Welt, in die ich hineingeboren wurde

Abb. 2: Die Ebene der Umwelt

Meine Eltern lebten auf einem winzigen Dorf, direkt neben dem Bauernhof meiner Großeltern. Sechs Familien in sechs Bauernhöfen, die alle sehr für sich blieben.

Ich glaube, dass meine Mutter sich schwer tat, mit dem kleinen Baby eine Beziehung aufzubauen. Sie erzählt, dass ich ihre Nähe schon abgelehnt habe, als ich noch sehr klein war...

Ich war ein stilles Kind. Von Anfang an. Meine Eltern nannten mich "brav", wenn ich stundenlang in mich versunken mit mir selbst oder einem Knopf an meiner Jacke oder irgendeinem Gegenstand beschäftigt war.

Die Welt, in die ich hineinwuchs (s. Abb. 2), war klein und ruhig. Ich lernte das Dorf kennen und den Supermarkt in der Stadt. Und die Metzgereiverkäuferin, von der ich die über die Theke gereichte Gelbwurst-Scheibe nie freiwillig angenommen habe.

3.2 Was ich lernte, als ich klein war

Abb. 3: Die Ebene von Verhalten und (Un-)Fähigkeiten

Ich lernte, dass es meinen Eltern peinlich war, wenn ich der Metzgereiverkäuferin die Gelbwurst nicht von der Fleischgabel grabschte. Und dass ich nicht okay war, wenn ich sie nicht anschaute und deutlich hörbar "Danke" sagte.

Ich lernte auch laufen, radfahren, lesen, Phantasiegeschichten ausdenken, stundenlang selbstvergessen mit irgendetwas spielen (s. Abb. 3).

Ich lernte, dass ich ein besonders braves Kind war, wenn ich meiner Mutter bei Haushaltsaufgaben half. Kirschen entkernen zum Beispiel. Oder mit meinem kleinen Besen die Terasse fegen...

Vielleicht lernte ich auch, dass es gut ist, auf unserem kleinen Dorf zu sein, wo jeder jeden kannte und man gegenseitig darauf achtete, dass alle so waren, wie es auf unserem kleinen Dorf üblich war. Vielleicht bekam ich schon in diesen allerersten Jahren eine Ahnung davon, dass "die Welt" ein vergleichsweise schwieriger Ort war. Und dass es erleichternd war, immer wieder in den vertrauten kleinen Lebensraum zurückzukehren. Oder noch besser: Erst gar nicht rauszugehen.

Ich weiß es nicht genau, denn ich kann mich nicht selbst an diese ersten drei oder vier Lebensjahre erinnern. Was ich darüber weiß, sind Erinnerungen meiner Eltern - und wie das mit Erinnerungen nun mal so ist - sie haben sich mit Sicherheit über die Jahre nostalgisch verklärt.

Wenn ich meine Eltern heute erlebe, könnte ich mir vorstellen, dass sie in meiner frühen Kindheit beide sehr viele Unsicherheiten erlebten. Persönlich, finanziell, in ihrer Lebensplanung, dem Beruf meines Vaters, ... Und vielleicht auch in ihrer Beziehung zu einander.

3.3 Was ich über mich dachte, als ich im Kindergarten- und Grundschulalter war

Abb. 4: Die Ebene der Identität

Ich kam in den Kindergarten, da war mein kleiner Bruder gerade knapp 10 Wochen alt. Wir waren ganz kurz vor seiner Geburt in ein neues Haus in der Stadt gezogen. Meiner Mutter ging es glaube ich vor der Entbindung nicht gut. Und mein Vater arbeitete sehr viel, damit das Haus fertig und die Hypothek bedient wurde.

Ich war fünf. Und ich war "brav" (s. Abb. 4) - so wie es bis dahin immer von allen gelobt worden war.

Im Kindergarten fühlte ich mich fehl am Platz. Aber ich konnte mich dort genauso mit mir selbst beschäftigen wie an jedem anderen Ort. Ich konnte in der Bücherecke lesen. (Das hatte ich mir schon vor Monaten angeeignet.) Oder ich konnte in der Puppenecke vor mich hin träumen, wenn die anderen Kinder woanders tobten. Kindergarten war 1979 ein Ort für "betreutes Spielen". Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich dazu gedrängt worden wäre, mich besonders an Gruppenaktivitäten zu beteiligen.

Die anderen Kinder konnten nahezu alle gut Hochdeutsch - das wurde für die "Schulreife" damals vorausgesetzt. Ich hatte auf dem Dorf einen ziemlich starken Dialekt gelernt und die Schriftsprache war für mich eine Fremdsprache. Ich fühlte mich nicht verstanden, wenn ich so redete, wie man da redete, wo ich herkam.

Auf die Schule habe ich mich sehr gefreut. Endlich würde ich zeigen können, was ich alles schon wusste und wie ich lesen und schreiben konnte. (Ich war ziemlich neunmalklug - und meine Mitschüler gaben mir schon in der ersten Klasse schnell zu verstehen, dass sie das für nicht so sympathisch hielten.)

Ich war brav, still und im Unterricht immer dabei. Manchmal flüsterte ich mit der Banknachbarin, was von der Lehrerin gerügt wurde. Dass ich ansonsten nie vor der Klasse gesprochen habe, war kein Thema - ich nehme an, dass ich ganz unauffällig immer "unter dem Radar der Lehrerin" geblieben bin.

Mit jedem Jahr, das verging, kamen mehr Schwierigkeiten in mein Leben. Ich lernte, dass Schweigen in vielen Situationen indiskutabel war. Ich lernte kennen, was man heute "Mobbing" nennen würde und was damals mit "bist ja selber schuld, wenn du gehänselt wirst - wehr dich halt" beantwortet wurde. Ich stellte fest, dass reines Dabei-Sein auf die Dauer nicht reichen würde, um in der Schule zurechtzukommen.

Ich lernte schließlich auch, dass ich etwas nicht konnte, was für alle anderen völlig normal zu sein schien. Ich konnte nicht spontan antworten. Ich konnte niemanden ansprechen. Ich konnte nicht immer mehr Kommunikationssituationen allein und mühelos durchspielen.

Mit neun Jahren wusste ich über mich, dass ich absolut nicht okay war. Ich war anders, und das machte mich grundlegend falsch.

3.4 Wo ich mich zugehörig fühlte, als ich in die Pubertät kam

Abb. 5: Die Ebene der Zugehörigkeit

Ich gehörte zu den Außenseitern (s. Abb. 5), die es in jeder Schule, jeder Schulklasse gab. Die zwei, drei Schüler, mit denen sich keiner befasst. Die auch von den Lehrern übersehen oder links liegengelassen wurden. Die sich aus reinem Pragmatismus in der Pause zusammen in die gleiche Ecke stellten, damit sie möglichst weit weg von den Gruppen waren, die den Ton angaben - und nicht etwa, weil sie eine Freundschaft miteinander verbunden hätte.

In der Außenseiter-Ecke war es okay, schweigend dabeizustehen. Über banale Schulthemen oder "die anderen" eine Bemerkung zu machen, war da schon genug Kommunikation. Ich glaube, dass ich überwiegend "die Normalen" beobachtet und belauscht habe - aber auch da ist meine Erinnerung von heutigen Sichtweisen gefärbt. Damals war ich einfach ein Niemand, der möglichst unauffällig und unbemerkt mitlief.

Auch in meiner Familie passte ich nicht mehr so richtig dazu. Ich war pubertätstypisch "Anti" - ohne aber eine Möglichkeit zu haben, mich in einer anderen Umgebung auszuprobieren. Ich war zunehmend allein, auch wenn Familienmitglieder in unmittelbarer Nähe waren.

Meine Phantasie war seit jeher groß und unrealistisch gewesen. Jetzt konstruierte ich mir ein "normales Leben", das völlig jenseits meiner (oder genauer gesagt: jeglicher) Realität war. Ich war in meiner Vorstellung "normal" und extrem erfolgreich bei allem, was ich mir nur denken konnte. Traummann, Traumjob, Traumfamilie, Pferd, Swimmingpool... Und mehr als genug romantisch verklärte "Liebe", die ich mit jedem Atemzug inhalieren konnte.

(Dass insbesondere die Idee von "Liebe" völlig illusorisch war, habe ich erst viel später erkannt. In meiner Pubertät war dieses Wort der Code für all den emotionalen und intellektuellen Mangel, den ich in allen Lebensbereichen hatte und den ich verdrängen musste, weil er sonst zu schmerzhaft gewesen wäre.)

3.5 Und dann...

Und dann kam die Zeit, in der ich feststellte, dass das alles so nicht funktionieren würde. Nicht, wenn ich ein Leben als "normale" Erwachsene führen wollte.

Es wurde immer klarer, dass "normal" für mich, so wie ich war, unerreichbar war. Und mit 18 Jahren wusste ich schließlich: "Ich kann so nicht leben"

Sterben war auch nicht das Richtige für mich.

Also Ändere ich alles - und zwar auf der Ebene von Fähigkeiten und Verhalten. Denn das war für mich die einzige der vier Ebenen, auf der ich aus eigener Kraft und ohne Feedback von außen überhaupt etwas ändern konnte.

Mit dem eingangs erwähnten Buch und später auch mit weiteren Büchern, nach und nach dann in beruflichen Herausforderungen, in Seminaren, Gruppenreisen etc. steckte ich mir meinen Entwicklungsrahmen immer größer. (Und ich habe mich dabei ständig enorm überfordert - aus Angst, dass ich nicht mehr weiterkäme, wenn ich mir keine viel zu großen Aufgaben mehr stellen würde. Aber das ist eine andere Geschichte...)

Es ging mir immer nur darum, mehr Fähigkeiten zu entwickeln, um den gefühlten Mangel an Möglichkeiten auszugleichen.

Nebenbei gab es auch Veränderungen der Umgebung, in der ich war. Von Zuhause auszuziehen war eine "Übung", die ich schon mit Anfang Zwanzig erfolgreich umsetzte. Und auch mehrere berufliche Veränderungen brachte mich in dieser Zeit sehr voran.

In meinem Selbstverständnis blieb ich immer "die Stille". Meine Identität änderte sich kaum in den zehn Jahren, in denen ich alles über Kommunikation lernte und schließlich in allen Situationen sprechen konnte. Denn "Sprechen" war in meinen Augen ein Verhaltensproblem. Und die Lösung dafür war, nicht mehr "zu zurückhaltend" zu agieren.

4.1 Ich konnte Sprechen. Nur nicht immer und überall...

Und wenn ich etwas nicht konnte, dann konnte ich es lernen.

Lernen, das wusste ich damals intuitiv, bedeutet nicht, von Anfang an zu wissen, wie man etwas macht. Lernen bedeutet, an einem Thema dranzubleiben, gerade weil es schwierig zu sein scheint. Trotz Misserfolgen. Trotz Frust. Trotz Leuten, die signalisierten, dass das nie was werden würde.

Ja, ich war trotzig. Immer gewesen.

Das war ein großer Vorteil beim Lernen...

4.2 Wenn ich das gewusst hätte...

Was wäre passiert, wenn ich davon überzeugt gewesen wäre, dass meine Identität "Selektive Mutistin" war?

Wie hätte es sich ausgewirkt, wenn ich mich darüber hinaus noch "den Mutisten", "den Schweigern", "den Stummen" zugeordnet hätte???

Und was wäre gewesen, wenn ich die Überzeugung von Experten gehört hätte, dass man "den Mutisten" zwar mit viel Einsatz und Überwindung ein anderes Verhalten beibringen kann, aber dass die Störung unheilbar ist und jederzeit wieder auftreten kann...?

Offen gestanden: Dann wäre ich heute nicht mehr hier, um mir diese Fragen zu stellen.

Welche Motivation hätte ich noch gehabt, mich durch mein Leben mit unabänderlichen Blockaden zu kämpfen, wenn ich auf der höchsten Ebene meiner Persönlichen Entwicklung einem Personenkreis angehört hätte, der unabänderlich hilflos zur Unnormalität verurteilt wäre und unheilbar erkrankt immer wieder ins Schweigen verfallen konnte?

5. Es sind tatsächlich "zwei Welten":

Fehlende kommunikative Fähigkeiten |

Sprechblockaden aufgrund einer psychischen Störung |

|

|---|---|---|

Umwelt |

"Ich möchte mich in immer mehr Umgebungen wohl fühlen, meinen Spielraum vergrößern, indem ich |

"Ich kann nicht aus meiner Umgebung heraus - und an den meisten Tagen schaffe ich es kaum raus aus dem Haus meiner Eltern, weil |

Fähigkeiten und Verhalten |

mir alles aneigne, was ich brauche, um |

ich draußen nicht sprechen kann und nicht in der Lage bin, mich in der Welt zurechtzufinden, denn |

Identität |

mich normal und selbstsicher zu fühlen und |

ich habe unüberwindliche Blockaden und Ängste und |

Zugehörigkeit |

zu den erfolgreichen Lernern zu gehören, die in jeder Situation zurechtkommen." |

ich gehöre zu den Selektiven Mutisten, zu den chronischen Schweigern." |

Einer von meinen Träumen von meiner Zukunft war im Rückblick ganz besonders unrealistisch: Ich wollte Lehrerin werden. Als Mädchen, das nie vor einer Klasse mehr als ein paar zusammenhanglose Wörter gesprochen hatte, war das tatsächlich jahrelang mein Berufswunsch - bevor mir klar wurde, dass das völlig unmöglich wäre, wenn ich nicht vor anderen Menschen sprechen kann.

Heute arbeite bin ich Dozentin und Trainerin in der Erwachsenenbildung. Ich erzähle meinen Seminarteilnehmern von meinen Erfahrungen auf dem Weg aus dem Schweigen - dass Veränderung möglich ist und mit einer Entscheidung beginnt. Und ich finde, dass das noch viel besser ist.

Literatur

Anthony Robbins (1991): Das Robbins Power Prinzip. Heyne Verlag

Alexa Mohl (2006): Der große Zauberlehrling. Junfermann Verlag. (Seite 771 ff)